L’actualité digitale, entre fascination et saturation

L’actualité digitale occupe une place centrale dans nos vies connectées. Chaque semaine, les innovations technologiques, les stratégies des géants du web, les évolutions des réseaux sociaux et les débats autour de la protection des données personnelles occupent une part importante des médias spécialisés, mais aussi des discussions publiques. Cette omniprésence nourrit autant la curiosité que la méfiance. Elle suscite l’enthousiasme des uns, l’inquiétude des autres, et parfois les deux à la fois. Avoir un regard critique sur l’actualité digitale, c’est justement prendre le temps de sortir du flux permanent, de questionner les tendances et de distinguer le progrès réel de l’effet d’annonce.

L’innovation à tout prix : une course sans recul ?

Chaque semaine, de nouvelles startups lèvent des millions, des entreprises lancent des produits soi-disant révolutionnaires, et des intelligences artificielles franchissent des paliers spectaculaires. Si ces annonces font souvent la une de l’actualité digitale, elles occultent parfois les limites concrètes des technologies déployées. Le discours dominant valorise l’innovation comme une fin en soi, sans toujours s’interroger sur son utilité, sa soutenabilité ou son impact social. Un regard critique implique donc de poser les bonnes questions : Qui bénéficie réellement de cette innovation ? Quels métiers sont menacés ou transformés ? Quels usages sont créés de toutes pièces sans répondre à un besoin réel ? L’innovation technologique, lorsqu’elle est guidée uniquement par la logique de marché ou de performance, peut conduire à des dérives, voire à des formes d’addiction, d’isolement ou d’obsolescence programmée.

L’illusion de la neutralité technologique

L’un des grands mythes de l’actualité digitale de damienh.fr réside dans la prétendue neutralité des technologies. Les algorithmes seraient objectifs, les plateformes simplement techniques, et les outils digitaux utilisables indifféremment pour le bien ou le mal. En réalité, les choix techniques sont toujours porteurs de valeurs, d’intentions, de biais culturels ou économiques. Les grandes plateformes façonnent nos comportements, influencent nos opinions et orientent notre attention à travers des systèmes de recommandation opaques. Les outils numériques ne sont donc pas neutres : ils traduisent des rapports de pouvoir, qu’il est essentiel d’identifier. Un regard critique sur ces technologies suppose de déconstruire le discours technique, de comprendre les logiques économiques à l’œuvre et d’interroger les valeurs sous-jacentes à leur conception.

Les données personnelles : entre exploitation et consentement simulé

L’économie numérique repose en grande partie sur la collecte, le traitement et la monétisation des données personnelles. À mesure que les scandales se multiplient — fuites de données, surveillance algorithmique, espionnage commercial, l’idée d’un contrôle effectif par les utilisateurs semble de plus en plus illusoire. Le consentement est souvent simulé, intégré dans des interfaces complexes ou biaisées, qui rendent l’acceptation automatique. L’actualité digitale regorge d’exemples où le respect de la vie privée devient une variable d’ajustement au service des modèles publicitaires. Un regard critique sur ces pratiques impose de dépasser la logique binaire du « accepter ou refuser », pour poser un débat de fond : quelle place voulons-nous accorder à l’intimité, à l’anonymat, au libre arbitre dans l’univers numérique ? Et surtout, quels contre-pouvoirs mettre en place pour réguler ces dynamiques asymétriques entre utilisateurs et plateformes ?

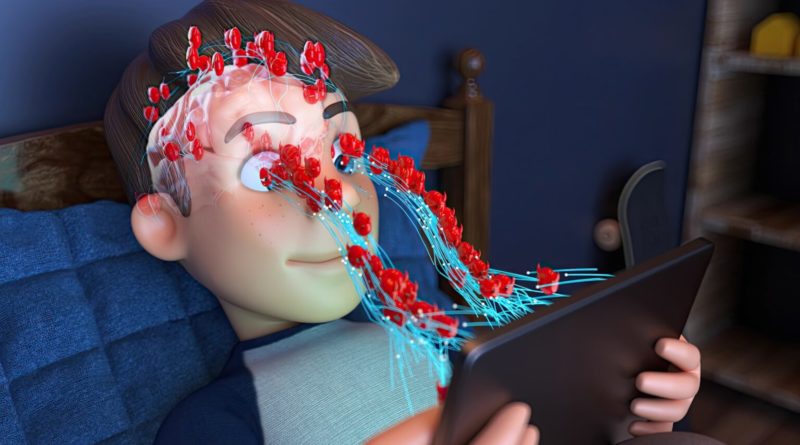

Les réseaux sociaux : connectivité ou dépendance ?

Longtemps présentés comme des outils d’émancipation, d’expression et de connexion entre les individus, les réseaux sociaux sont aujourd’hui au cœur d’une remise en question profonde. L’actualité digitale met régulièrement en lumière leur rôle dans la désinformation, le harcèlement en ligne, la polarisation politique ou la santé mentale des adolescents. Le modèle économique basé sur la captation de l’attention pousse à des pratiques de design addictives, qui maximisent le temps passé plutôt que la qualité des interactions. Un regard critique sur ces plateformes consiste à analyser leur impact sur nos relations sociales, nos usages du temps, et notre manière de nous informer. Cela suppose aussi de questionner les responsabilités des entreprises numériques dans la conception de ces environnements numériques, et d’envisager des alternatives éthiques ou décentralisées.

L’intelligence artificielle : progrès ou perte de contrôle ?

Depuis quelques années, l’intelligence artificielle s’impose comme le cœur battant de l’actualité digitale. De l’automatisation des tâches à la création de contenus, elle transforme des secteurs entiers. Pourtant, les promesses de gain d’efficacité masquent parfois des réalités complexes. L’opacité des modèles, les biais algorithmiques, la dépendance aux infrastructures des grandes firmes, et les risques de manipulation de l’information posent des défis majeurs. Faut-il craindre une perte de contrôle de l’humain sur ses outils ? Peut-on concevoir une IA éthique, transparente et accessible à tous ? Un regard critique permet ici de dépasser les discours sensationnalistes, pour penser les cadres juridiques, éthiques et démocratiques nécessaires à un développement maîtrisé de ces technologies.

L’infobésité : trop d’informations, pas assez de recul

L’actualité digitale se caractérise par son rythme effréné. Chaque jour, de nouveaux contenus sont publiés, partagés, commentés à toute vitesse. Cette profusion d’informations peut donner l’illusion d’une société mieux informée, mais elle produit souvent l’effet inverse : saturation cognitive, perte de repères, difficulté à hiérarchiser les faits. La rapidité du cycle médiatique numérique laisse peu de place à l’analyse, à la vérification, au débat contradictoire. Un regard critique sur cette dynamique implique de ralentir, de croiser les sources, de distinguer l’essentiel de l’anecdotique. Il s’agit aussi de s’interroger sur la manière dont les plateformes hiérarchisent les contenus : ce qui émerge, ce qui est invisibilisé, ce qui est amplifié artificiellement.

Vers une culture numérique plus réflexive

Face à ces constats, il est urgent de développer une culture numérique plus réflexive, qui intègre non seulement les compétences techniques, mais aussi la capacité à questionner les outils, à en comprendre les logiques profondes, et à défendre une vision du numérique centrée sur les besoins humains, la justice sociale et le respect des libertés. Un regard critique sur l’actualité digitale ne signifie pas rejeter le progrès, ni se méfier de toute innovation. Il s’agit au contraire de construire un rapport lucide, informé et actif au numérique, pour en faire un levier de transformation positive, et non une source supplémentaire d’aliénation ou de passivité.